Zona Mahasiswa - Jumat, 5 Desember 2025, langit di Kecamatan Kurra, Tana Toraja, seolah ikut mendung. Bukan karena hujan, tapi karena debu yang membumbung tinggi dari reruntuhan sejarah. Hari itu, sebuah tragedi budaya terjadi di depan mata kita: Tongkonan Ka’pun, rumah adat yang telah berdiri tegak selama kurang lebih 300 tahun, dieksekusi dan diratakan dengan tanah.

Ini bukan sekadar berita penggusuran biasa yang sering lewat di timeline media sosialmu. Ini adalah alarm bahaya bagi identitas bangsa. Ketika alat berat meraung mengalahkan suara tangis keturunan yang meratap, kita harus bertanya: Apakah negara gagal melindungi warisan leluhurnya sendiri?

Dalam artikel ini, kita akan membedah kronologi, dampak emosional, hingga dilema hukum yang membuat "jiwa" masyarakat Toraja terluka parah.

Baca juga: Pejuang Skripsi Wajib Ngerti Hal Ini! Apalagi yang Penelitiannya Kualitatif

Kronologi Kejadian: Detik-Detik Runtuhnya Sejarah

Bayangkan sebuah bangunan yang sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, bahkan mungkin sejak zaman VOC masih berlayar di nusantara. Tongkonan Ka’pun bukan cuma tumpukan kayu tua; ia adalah saksi bisu dari ratusan tahun sejarah keluarga, musyawarah adat, dan ritual sakral.

Namun, pada Jumat kelabu itu, sengketa hukum menjadi "vonis mati" bagi Tongkonan ini. Berdasarkan putusan pengadilan terkait sengketa lahan, eksekusi pun dilakukan.

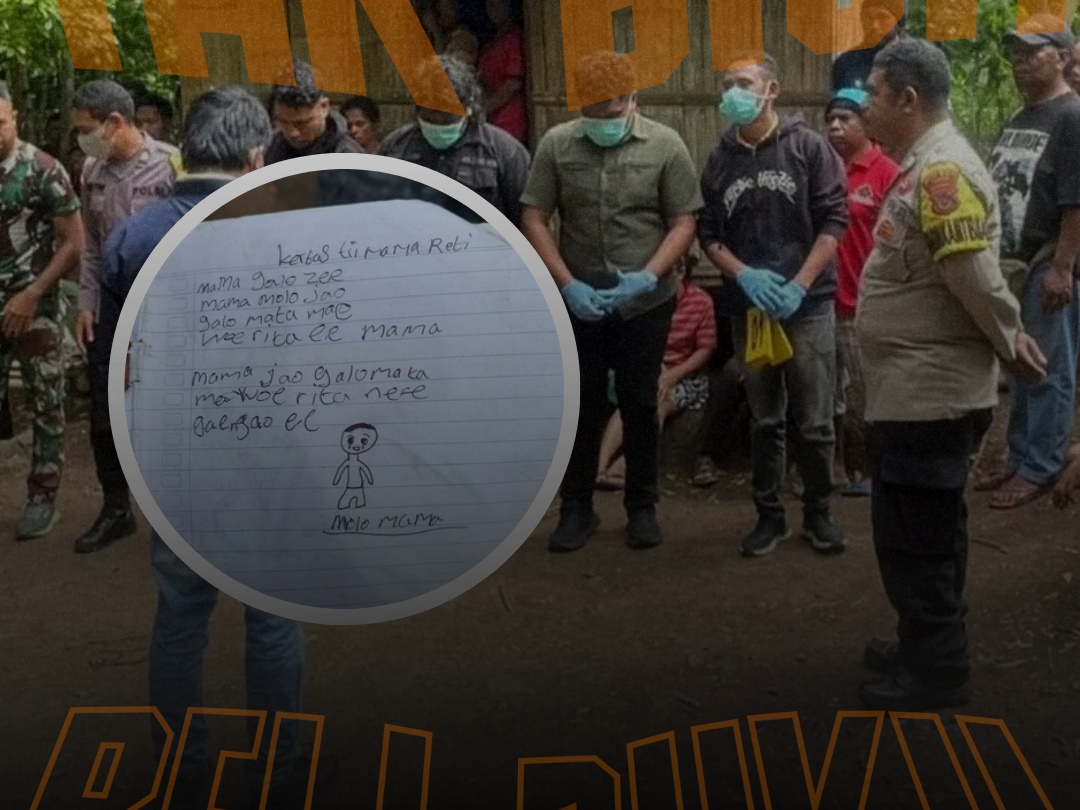

Pemandangannya sangat menyayat hati. Alat berat excavator yang dingin dan tak berperasaan mulai merobohkan dinding-dinding berukir. Atap melengkung yang ikonik itu simbol hubungan manusia dengan langit dan leluhur—hancur lebur hanya dalam hitungan menit.

Ribuan orang, mulai dari tetua adat, warga sekitar, hingga anak-anak muda, hanya bisa menyaksikan dengan tatapan kosong dan air mata. Mereka tak hanya melihat kayu yang patah, tapi melihat harga diri dan memori kolektif mereka sedang dihancurkan secara paksa.

Tongkonan: Bukan Sekadar Properti, Ini "Server" Kehidupan

Buat Sobat Zona yang mungkin belum terlalu paham, mari kita luruskan satu hal: Tongkonan itu bukan sekadar rumah tempat tidur.

Bagi masyarakat Toraja, Tongkonan adalah pusat semesta kecil mereka.

- Pusat Sosial & Spiritual: Di sinilah segala ritual adat dilakukan, mulai dari syukuran hingga upacara kematian (Rambu Solo).

- Penanda Identitas: Ukiran (passura) di dindingnya bukan sekadar dekorasi aesthetic. Itu adalah narasi visual tentang garis keturunan, status sosial, dan doa-doa leluhur.

- Jembatan Waktu: Tongkonan menghubungkan masa lalu (leluhur), masa kini (kita), dan masa depan (anak cucu).

Jadi, ketika Tongkonan Ka’pun dieksekusi, yang hilang bukan cuma "aset properti". Yang hilang adalah tempat pulang. Bagi orang Toraja, kehilangan Tongkonan rasanya seperti kehilangan bagian dari jiwa mereka sendiri. Ini adalah bentuk dislokasi budaya yang sangat brutal.

Dilema: Kepastian Hukum vs. Keadilan Budaya

Kasus ini memicu perdebatan panas yang bikin kita mikir keras. Di satu sisi, pemerintah dan aparat penegak hukum berpegang pada prinsip Hukum Positif.

- "Putusan pengadilan harus dijalankan."

- "Sengketa tanah adalah masalah legal formal."

Argumen ini sah secara hukum negara. Namun, di sisi lain, ada Hukum Adat dan Nilai Budaya yang terabaikan.

Tokoh adat dan elemen masyarakat berteriak lantang: Apakah adil menegakkan hukum dengan cara menghancurkan simbol sakral?

Banyak pihak menilai pendekatan ini terlalu kaku (rigid). Menyamakan situs warisan berusia 300 tahun dengan sengketa tanah biasa adalah bentuk "kebutaan budaya". Ini memunculkan pertanyaan besar bagi sistem hukum kita:

"Apakah hukum dibuat untuk mensejahterakan manusia dan menjaga peradaban, atau sekadar aturan kaku yang siap melindas apa saja, termasuk sejarah?"

Jika hukum menang tanpa kompromi, korban utamanya bukanlah pihak yang kalah sengketa di pengadilan. Korban sejatinya adalah generasi masa depan yang kehilangan akar sejarahnya.

Patah Jiwa Kolektif: Luka Batin Generasi Muda

Dampak dari eksekusi ini jauh lebih dalam daripada sekadar kerugian material. Kita sedang berbicara soal trauma antargenerasi.

Ketika Tongkonan roboh, memori kolektif ikut terkubur di bawah puing-puing. Generasi muda Toraja kini dihadapkan pada situasi yang membingungkan dan menyakitkan.

- Bagaimana mereka bisa bangga menceritakan asal-usulnya jika bukti fisiknya sudah tiada?

- Bagaimana mewariskan nilai-nilai adat ketika tempat sakralnya sudah digantikan tanah kosong bekas gusuran?

Fenomena ini bisa disebut sebagai "Patah Jiwa Kolektif". Rasa memiliki (sense of belonging) yang selama ini kuat, kini terkoyak. Di tengah gempuran modernisasi, hilangnya simbol fisik seperti Tongkonan membuat anak muda makin sulit memegang identitas budayanya. Jangan sampai, di masa depan, anak cucu kita hanya tahu Tongkonan dari foto-foto di internet atau museum digital, tanpa pernah bisa menyentuh tiang kayunya yang asli.

Alarm Bahaya! Apa yang Harus Kita Lakukan?

Toraja sedang menangis, tapi air mata saja tidak cukup. Kasus Tongkonan Ka’pun harus menjadi titik balik (turning point) bagi kita semua. Negara, aparat, dan kita sebagai generasi muda harus bergerak.

Berikut adalah poin-poin desakan yang perlu disuarakan:

1. Perlindungan Hukum Khusus (Cagar Budaya)

Rumah adat yang usianya ratusan tahun TIDAK BOLEH diperlakukan sebagai objek sengketa properti biasa. Mereka harus segera diinventarisasi dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dengan status ini, bangunan tersebut akan memiliki kekebalan hukum tertentu dan tidak bisa dieksekusi sembarangan.

2. Pendekatan Humanis & Dialogis

Aparat penegak hukum harus punya sense of crisis terhadap budaya. Sebelum mengirim alat berat, kedepankan dialog. Libatkan tetua adat untuk mencari solusi win-win. Penegakan hukum yang meminggirkan aspek budaya adalah bentuk arogansi kekuasaan.

3. Peran Aktif Anak Muda

Kita, generasi muda, gak boleh cuma diam. Gunakan suaramu di media sosial. Viralkan isu-isu pelestarian budaya. Tunjukkan bahwa budaya itu keren dan budaya itu penting. Warisan bukan cuma barang antik milik orang tua, tapi amanah yang harus kita jaga buat masa depan.

Jangan Biarkan Identitas Kita Runtuh

Puing-puing Tongkonan Ka’pun di Kecamatan Kurra adalah saksi bisu kegagalan kita melindungi warisan leluhur. Tapi, biarlah puing itu juga menjadi pengingat yang keras.

Budaya bukan barang mati. Ia hidup dalam ingatan, identitas, dan kebersamaan kita. Kalau kita membiarkan akar budaya tergerus oleh hukum yang tanpa kompromi, kita sama saja membiarkan bangsa ini kehilangan jiwanya.

Semoga hari esok membawa perubahan. Semoga tidak ada lagi Tongkonan, Rumah Gadang, Joglo, atau rumah adat lain yang harus runtuh demi sengketa lahan.

Baca juga: Dapat Bocoran dari Dosbing, Kurang-kurangin Pakai Redaksi Kayak Gini di Skripsi

Komentar

0